2020年の暮れ頃からAudiostockの利用を開始して、2021年のトータル収益は30,053円。2022年は127,128円に終わりました。

「2023年は月3万円を達成できるように頑張る」と目標を立てたのですが、結果のほうは224,230円(源泉込み)です。

残念ながら目標は達成できなかったのですが、前年の倍ぐらいの収益増になりました。購入・利用していただいた方に感謝です。

では、収益を伸ばすために何をしてきたのかを紹介していきます。参考になれば幸いです。

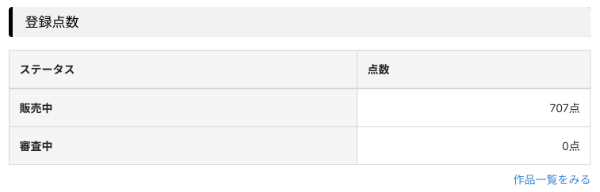

Audiostock登録点数は100点増

2023年の前半ぐらいまで、Audiostockの報酬パーセンテージは、前年の売り上げによるものだけでなく、作品の登録数によって増加するシステムでした。

1ヶ月で30点以上の登録をすると、誰でも5%はアップしたため、僕は毎月30点以上の作品を登録していました。

しかし、Audiostockの報酬システムが変更。登録点数によるシステムを排除されたため、多くのクリエイターは報酬パーセンテージが下がったはずです。

「月に30点登録するとパーセンテージがマックスになる」ということで、ある種のノルマのようになり、やる気につながっていたクリエイターもいたはず。でも変更によって、Audiostockのために作品を作る時間が減りました。

そのため2023年に登録した作品は、100点増えただけ。もしも300点増やしておけば、月平均で30000円は達成できたかもしれません。

当たり前の話でしすが、「販売できる作品」を増やせば収益は上がります。パーセンテージは関係なく「数を増やす」というのは、収益増につながるでしょう。

毎月適度に作品をアップすることでユーザーが増えた

システムの変更によってやる気は削がれたものの、適度に新しい作品はアップしていました。その結果、過去の作品の収益がアップしています。

これはおそらく、新作をたまたま聴いてくれた人が僕を気に入ってくれて、過去作も聴いてくれたのでしょう。

だからこそ、作品を全くアップしなかった翌月は、収益に響きました。

状況だけを考えてみると、数は少なくてもいいので、月に数回程度は作品をアップした方が良さそうです。月に5曲作るのなら、週に一回ぐらいアップしていく。おそらくその方が多くの人の目につくようになり、過去作品にも注目してくれるユーザーが増えるのではないでしょうか。

バリエーションの制作はやめた

登録点数による報酬パーセンテージアップを狙って、審査を通った曲のショートバージョンやロングバージョンを作っていましたが、システムの変更によりやめました。

そもそも定額利用では、「大元バージョンの利用がほとんどだった」ということもありますが、作る旨味がなくなったからです。

「バリエーション増」のための制作をやめた結果、登録点数の減少にもつながっています。

多くの人の耳に届けるためのYouTube配信

Audiostockは「売れる」「売れない」という議論はありますが、それ以前に、自作のコンテンツを聴いてもらわないかぎり、絶対に売れません。商品を作ったら次は宣伝です。多くの人の耳に届くようにしないと売れないのです。

そこで2022年から続けているのは、YouTubeでのBGM配信です。曲の説明と、概要欄にAudiostockの販売ページリンクをつける。売れるか売れないかは二の次で、「まず聴いてもらうこと」を主軸にしています。

そのため、YouTube動画の収益化は全く考えていません。というかそもそも短い動画なので、収益化はできません。

なお、思っているよりは聴いてくれる人はいますし、購入につながることもあります。何よりも、再生数に対しての高評価の数で、「こういう曲がいいのか」とマーケティングの材料になることもあるので、YouTubeへのアップは続けていきます。

オリジナルアルバムを増やす

Audiostockで審査に通った曲は、できるだけアルバム配信するようにしています。これも「多くの人の耳に届ける」という意味での宣伝になるからです。

「Howling-Indicator」というアーティストをピンポイントで検索する人は少なくても、たまたま知ってくれる人はいます。

僕は普段、Apple Musicで音楽を流しっぱなしにしていると、「お、いい曲だなあ」と新しい発見をして、お気に入りに登録することもあります。

そのため、今後もオリジナルアルバムの配信は増やしていく予定です。

効率よく配信したいので、「アルバムありき」でコンセプトを決めてから曲をアップしていくことになると思います。

Audiostockの今後の不安点

2023年は「AI元年」と呼ばれ、AIは音楽の世界にも大きく踏み込んできました。「作曲家の仕事はなくなる」と言われることも増え、Audiostockでは「AI生成による楽曲の登録は禁止」というルールも生まれています。

ということは、「AI生成による楽曲と、クリエイターが作った楽曲を判断できない」と言っているのと同じ。つまりAI生成による楽曲は、Audiostockに登録されている楽曲と同等以上のクオリティー、とも言えます。

料金面で考えると、毎月定額でAIに作曲してもらい、利用した方が安くなるでしょう。Sound Rawならポチポチとクリックするだけで、著作権フリーのBGMが完成しますし、自分好みの曲ができるまで同じことを繰り返せばいいだけ。普通に考えると、AI生成の方に利用者は流れていきそうな気がします。

いずれはAudiostockタイプの著作権フリーBGMサイトはなくなるのでは?という不安もあります。

ただし、AIによって作られた曲は著作権などの法律や、倫理的な問題点を含んでいますし、EUでは「AI生成の規制」に舵を切る方法に向かっていて、今後どのような展開になるのかはわかりません。注視しつつ、新しい販路を探っていく必要がありそうです。

Audiostockで活動を続けていくための課題

2023と同じく、2024年も登録点数は少なくなると思いますが、投稿は続けていきます。作りかけの曲もありますし、大前提として「曲を作るのこと」が楽しいからです。

課題としては、もっと引き算を考えること。一つ一つの音に意味を持たせることです。売れている曲と似たような曲を作っても売れないのは、そこにあるような気がします。

年間の目標収益としては、360000円も行けば十分でしょう。海外の需要も考えて、曲を作っていくことにします。